В парадоксах была его суть. Признанный инженер в разгар Первой русской революции стоял во главе боевых групп, промышлявших экспроприациями. Критикуя большевистские крайности, он тем не менее выстроил беспощадную систему военного коммунизма. Управляя наркоматом в нищей, голодающей Москве, делал это из комфортабельного лондонского кабинета. А под занавес жизни в письмах друзьям с горькой иронией называл себя «вампиром» – за постоянную потребность в переливании чужой крови. Практически сто лет назад, 24 ноября 1926 года, скончался Леонид Красин – полномочный представитель СССР в Великобритании. Кто он такой и чем его имя сейчас известно? Об этом в материале «Южной службы новостей».

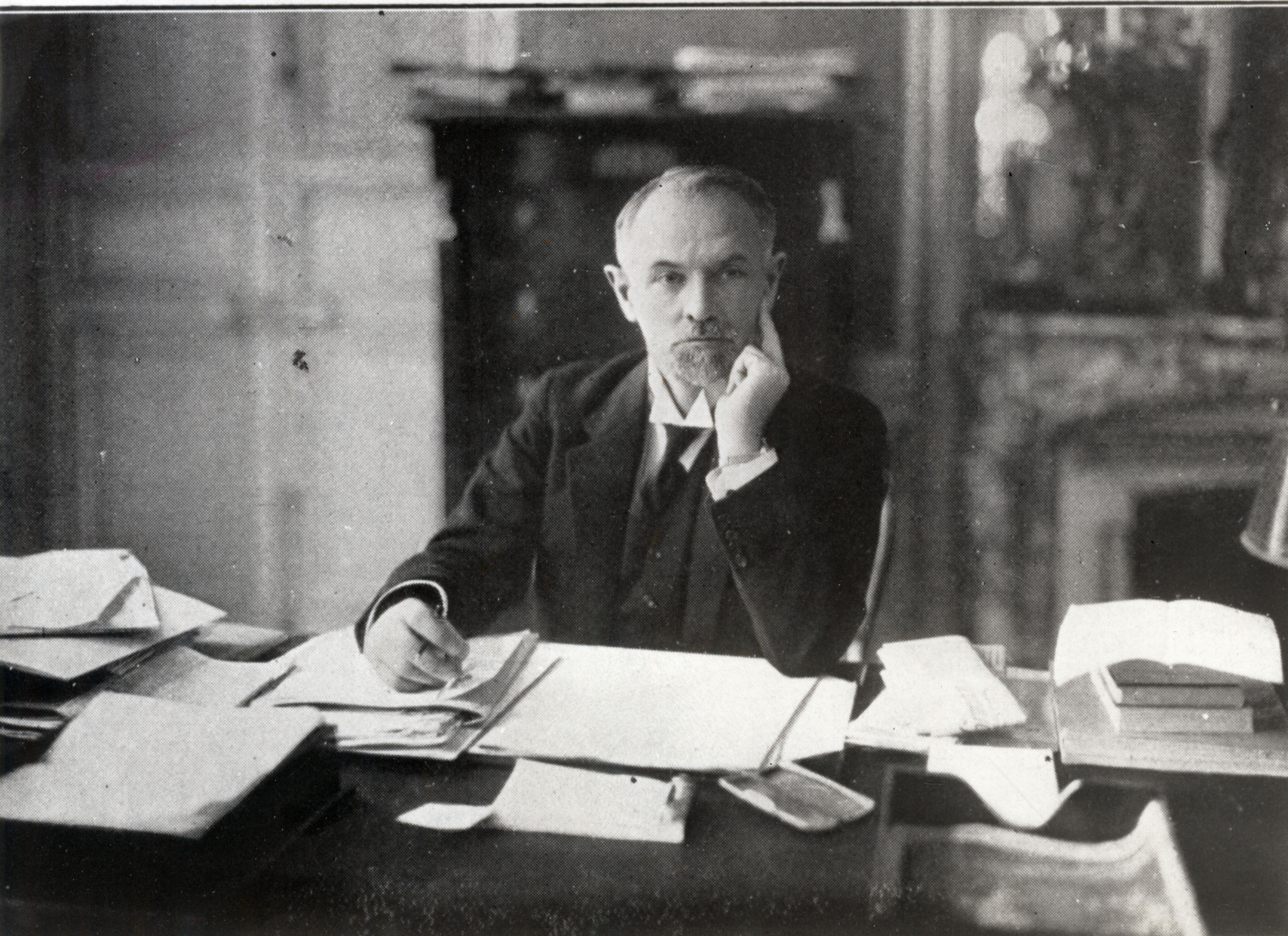

Красин в рабочем кабинете в Лондоне / Фото: архив Представительства МИД России в Ростове-на-Дону

Между Шуховым и Штирлицем

Красин появился на свет в 1870 году в семье курганского полицейского чиновника – ирония судьбы, которая будет преследовать его всю жизнь. Уже в Технологическом институте блестящий студент-химик неожиданно увлекся марксистскими кружками. Исключение за участие в демонстрации стало лишь первым звеном в длинной цепи странных совпадений: в тюрьме он переводит экономические труды, в ссылке – проектирует железные дороги, а в перерывах между арестами успевает получить диплом инженера. Обо всем по порядку.

Итак, в 17 лет Красин поступает на химический факультет Санкт-Петербургского технологического университета, как мы уже сказали ранее. Однако проучился он там недолго – исключен за участие в студенческой демонстрации.

«В 1887 году я поступил в институт и первые два года усиленно занимался науками… Участие сначала в сибирском землячестве, в кружке самообразования для изучения «Политической экономии» Джона Стюарта Милля, с примечаниями писателя Николая Чернышевского, а затем и основательное штудирование первого тома «Капитала» Карла Маркса в конце концов сделало из прилежного и отлично учившегося студента участника пропагандистского кружка, начавшего работать среди петербургских рабочих», – вспоминает Красин.

Дальше его выслали из столицы и в 1892 году арестовали по делу членов все того же кружка. Правда, по воспоминанием будущего дипломата, отношения никакого к нему он уже не имел. По накатанной: служба в армии, через три года новый арест все по тому же поводу и высылка в Вологодскую губернию, замененная по просьбе отца в Иркутск, где жила тогда его семья.

Встреча Красина на железнодорожном вокзале / Фото: архив Представительства МИД России в Ростове-на-Дону

Ему с трудом удалось устроиться простым рабочим на строительство Харьково-Балашовской железной дороги. Вскоре молодой специалист раскрыл коррупционную схему: начальник участка за взятку планировал построить станцию Калач в непосредственной близости от амбаров местного хлеботорговца, чтобы тот мог экономить на транспортировке зерна. Красин попытался разоблачить взяточника, хотя исход подобного противостояния был предрешен – что мог противопоставить бывший студент с подмоченной репутацией авторитетному инженеру?

В тюремном заключении, куда Красин попал после второго ареста, он сумел удивить, пожалуй, всех. Проведя три месяца в камере, он использовал это время для перевода фундаментального труда профессора Шульце-Геверница «Крупное производство». Как вспоминал сам герой: «Приятели достали мне книжку, и я перевел ее на русский язык». Работа была опубликована с предисловием Петра Струве, в то время еще придерживающегося марксистских взглядов.

Годы ссылки стали для Красина временем интенсивной профессиональной деятельности.

«Работал я в качестве техника на Средне-Сибирской, Забайкальской и Кругобайкальской железных дорогах. И хотя я не имел диплома, в последние годы уже исполнял инженерную работу», – писал будущий дипломат.

В 1897 году, получив разрешение вернуться в европейскую часть России, Красин наконец смог продолжить образование. Однако и здесь он пошел нестандартным путем: «Учение мое в харьковском институте было довольно оригинальным. В действительности я почти все время проводил на различных железнодорожных работах, появляясь в институте преимущественно для сдачи экзаменов».

Постоянные придирки жандармских чинов и административные препятствия растянули его обучение на 14 лет. Диплом инженера он получил лишь в 1901 году, но к тому времени он уже был сложившимся специалистом с богатым практическим опытом, востребованным профессионалом. И вместе с тем – убежденным противником существующего строя, чему в немалой степени способствовала сама государственная система, которая вечно вставляла палки в колеса.

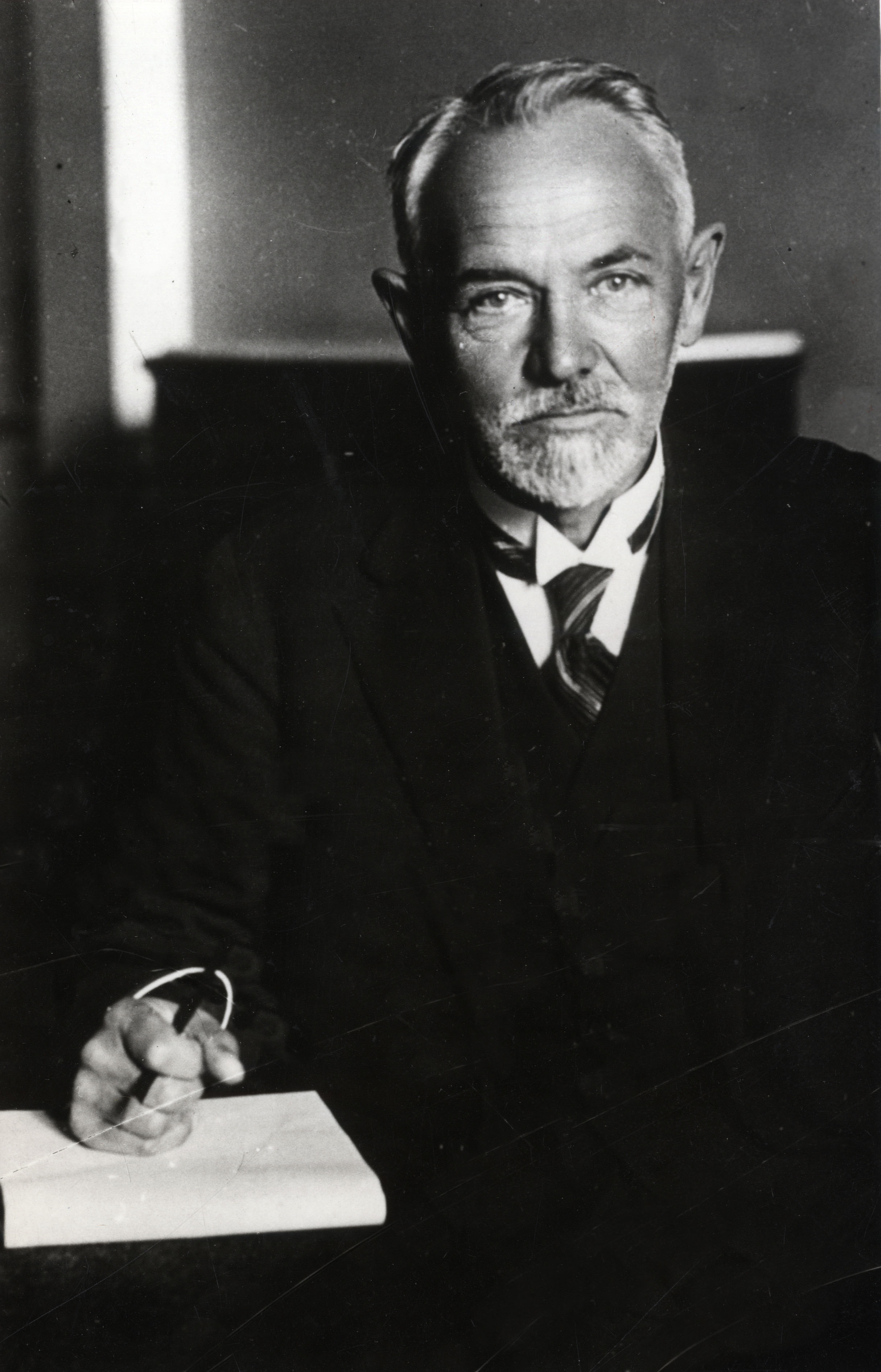

Красин в рабочем кабинете в Париже / Фото: архив Представительства МИД России в Ростове-на-Дону

Никитич и его схроны

Однако настоящая метаморфоза ждала его в Баку. Под видом строительства электростанции «с американской быстротой», где он является руководителем, Красин создает идеальную революционную цитадель. Главным изобретением становится не генератор переменного тока, а подпольная типография – настоящий шедевр конспирации. Печатные машины скрывались за бетонными дверями-западнями, а доступ к ним осуществлялся через лабиринт конюшен и амбаров. Местные жандармы, как с усмешкой отмечал Красин, «не обладали достаточной интеллигентностью», чтобы раскрыть этот схрон.

«Электрическая станция, да еще строящаяся, была чрезвычайно удобной базой для помещения в ней всякого рода людей, вплоть до нелегальных, для использования паспортных возможностей, а также хранения литературы, шрифта и т. п., причем наиболее ответственные потайные склады были устроены даже так, что в случае обыска можно было зажечь одну-две нефтяных форсунки – и соответственный тайник становился абсолютно недоступным. Два-три раза жандармы пробовали производить обыски на электрической станции, но, безнадежно махнув рукой, должны были оставить в покое эту техническую цитадель, ввиду полной невозможности там что-либо сделать», – давали оценку действию его товарищи.

Безусловно, масштабная работа по созданию социал-демократических организаций на Кавказе, а затем и по всей России требовала немалых средств. И когда из-за перенесенной малярии Красину пришлось перебраться в Москву, он нашел решение финансовой проблемы.

Парадокс заключался в том, что известный инженер Красин – всегда безупречно одетый, светский человек – свободно вращался в высших кругах общества. И именно этот образ открывал ему двери лучших домов, где под видом светского общения велась работа по пополнению партийной кассы.

Как позже вспоминал сам революционер в своих мемуарах: «Одним из главных источников было обложение всех других оппозиционных элементов русского общества, и в этом деле мы достигли значительной виртуозности... Считалось признаком хорошего тона в более или менее радикальных или либеральных кругах давать деньги на революционные партии».

Удивительно, но среди тех, кто регулярно вносил ежемесячные взносы от 5 до 25 рублей, были не только адвокаты и врачи, но и директора банков, и даже чиновники государственных учреждений. Таким образом, сама система невольно финансировала тех, кто работал над ее изменением.

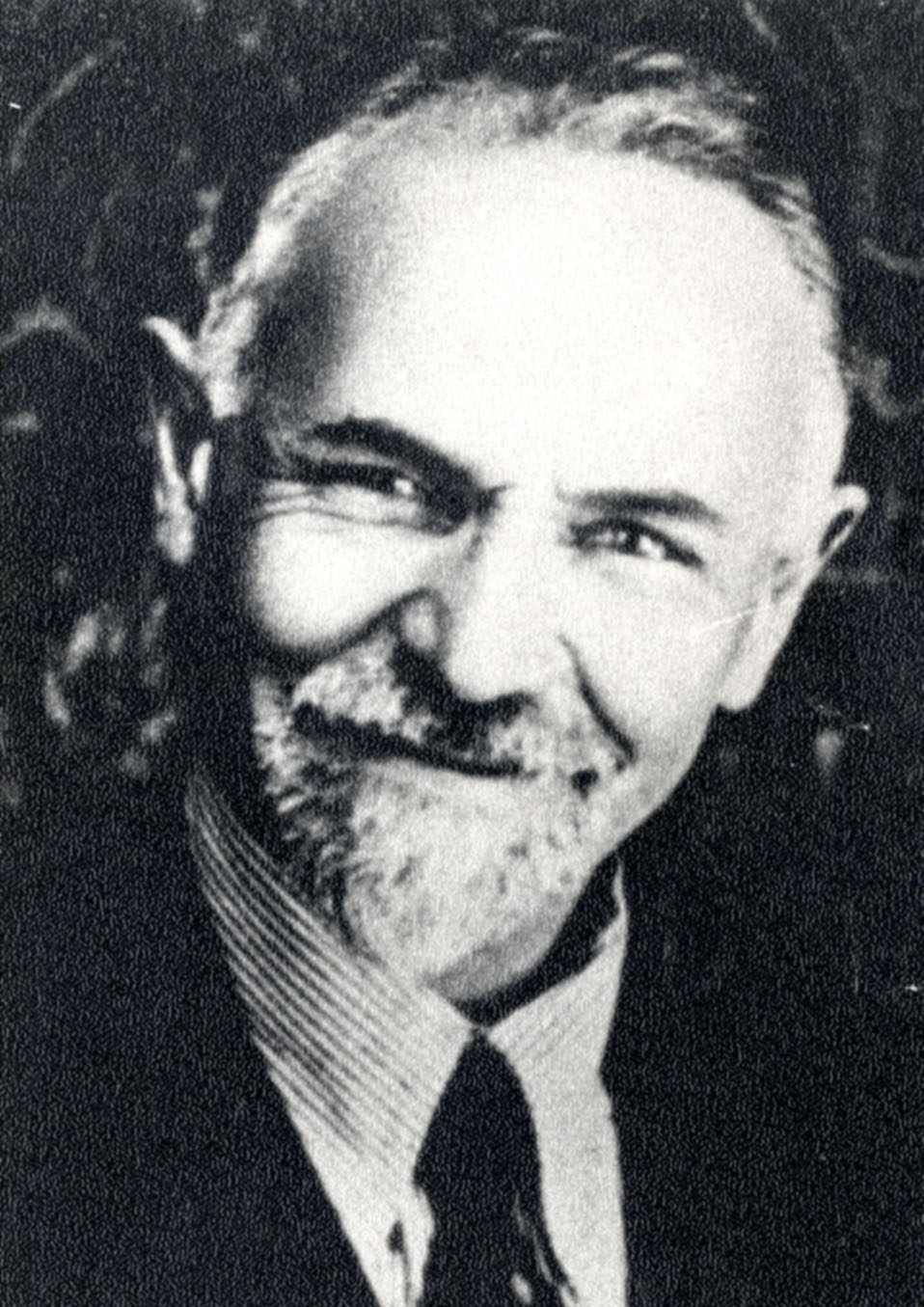

Портрет Леонида Красина / Фото: архив Представительства МИД России в Ростове-на-Дону

Наш герой под псевдонимом «Никитич» позже создает сложную систему пополнения партийной кассы – от «революционного налога» на либеральную интеллигенцию до грандиозных афер с наследствами. Он знакомится с Саввой Морозовым, крупным промышленником, который ежемесячно выделял большевикам 2000 рублей. Смерть мецената в Каннах и последующее получение страховки породили темные слухи, которые Красин так и не смог окончательно развеять.

«С. Т. Морозов оставил после своей смерти страховой полис, большая часть суммы которого душеприказчиками С. Т. по его указаниям, сделанным задолго до смерти, была передана также в распоряжение нашего ЦК», – писал Никитич.

Позднее появилась версия, что промышленник был застрелен самим Красиным. Сам он не отрицал, что за два дня до смерти Морозова получил очередной взнос в партийную кассу. Однако фактически настаивал на том, что на день ухода из жизни Саввы Тимофеевича у него было стопроцентное алиби.

Почему было необходимо убивать того, кто продолжал приносить партии доход? Даже если предположить, что Морозов отказался от дальнейших выплат, и революционеры решили получить страховку, Красин мог бы обойтись без личного участия в устранении.

Однако вершиной его финансового искусства стали экспроприации. Под его руководством боевики проводят дерзкие ограбления банков по всей империи. В Гельсингфорсе, Тифлисе, Москве они добывают сотни тысяч рублей. Особой изобретательностью отличались методы сокрытия добычи – например, хранение похищенных пятисотрублевок в трансформаторных будках Петербурга, куда не решались заглянуть даже самые смелые сыщики.

Впрочем, постепенно накапливалось все больше данных, которые указывали на причастность лощеного инженера к террористической деятельности. И вот, 1 мая 1907 года, его арестовали в Москве.

Руководящие сотрудники НКИД / Фото: архив Представительства МИД России в Ростове-на-Дону

Аномалия как норма

После очередного ареста в 1908 году жизнь Красина делает новый неожиданный виток. Бывший террорист становится успешным инженером немецкой компании «Сименс». Имперские власти, мечтавшие повесить его за организацию экспроприаций, вынуждены были допустить его возвращение – таков был авторитет фирмы.

«Вернулся я в Россию в начале 1912 года и вплоть до конца 1917 года стоял в стороне от какой-либо общественной деятельности», – вспоминает Никитич.

Революцию 1917 года Красин встретил скептически, называя большевиков «головотяпами». Однако когда встал вопрос о Брестском мире, именно его – человека с безупречными манерами и знанием европейских реалий – отправили на переговоры. Немцы сразу оценили его «деловой подход», противопоставляя его революционной риторике других советских представителей.

В советское время Красин становится живым воплощением парадокса. Ярый противник национализации – он организует продотряды. Сторонник частной инициативы – он яростно отстаивает монополию внешней торговли. Критик большевистских методов – он занимает ключевые посты в правительстве.

«В августе, по приезде в Москву, был назначен председателем чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии, а вскоре также членом только что образованного тогда Совета Обороны. В ноябре того же года назначен народным комиссаром торговли и промышленности (впоследствии наркомвнешторгом). С февраля 1919 года пришлось взять на себя еще и управление Народным Комиссариатом Путей Сообщения», – гласит его биография.

Его работа в качестве наркома внешней торговли и вовсе становится прецедентом: он управляет ведомством из Лондона, за 2500 километров от Москвы. В письмах он постоянно жалуется на «всероссийскую небрежность» и «головотяпство», но именно его усилиями Советская Россия прорывает экономическую блокаду.

В 1923 году его возвратили в Москву, но ненадолго. Уже в следующем году главу Наркомвнешторга отправили полпредом во Францию. В 1925 году, после долгих лет напряженной работы, Красина освободили от должности наркома внешней торговли. Его пост объединили с наркоматом внутренней торговли, а самого дипломата назначили заместителем ведомства. Затем его вернули на должность полномочного представителя СССР в Лондоне.

Замнаркома Красина / Фото: архив Представительства МИД России в Ростове-на-Дону

Понимая, что его карьера идет на спад, он решил не возвращаться в Советскую Россию. В начале 1926 года он писал родным, что если его положение в Лондоне изменится, он постарается оставить их там как минимум до лета. Затем Красин планировал либо перейти на более спокойную жизнь в Англии, либо переехать в Швейцарию или Францию, где дети могли бы учиться, а жизнь была бы дешевле.

Постоянное напряжение сильно подорвало здоровье дипломата. Малярия, перенесенная на Кавказе, вызвала белокровие. Его друг и «отец советской физики» Абрам Иоффе писал, что болезнь крови вынуждала Красина регулярно переливать чужую кровь. Это морально угнетало его. В одном из последних писем он жаловался: «Тяжело. Чувствуешь себя каким-то вампиром...». Несмотря на улучшение после переливаний, он внезапно скончался.

Советская пресса много писала о его смерти. Публиковались некрологи и воспоминания соратников. Однако в «Правде», официальном органе ЦК, площадь, отведенная памяти члена ЦК ВКП(б) Красина, была гораздо меньше, чем в «Известиях». Это несоответствие не осталось незамеченным.

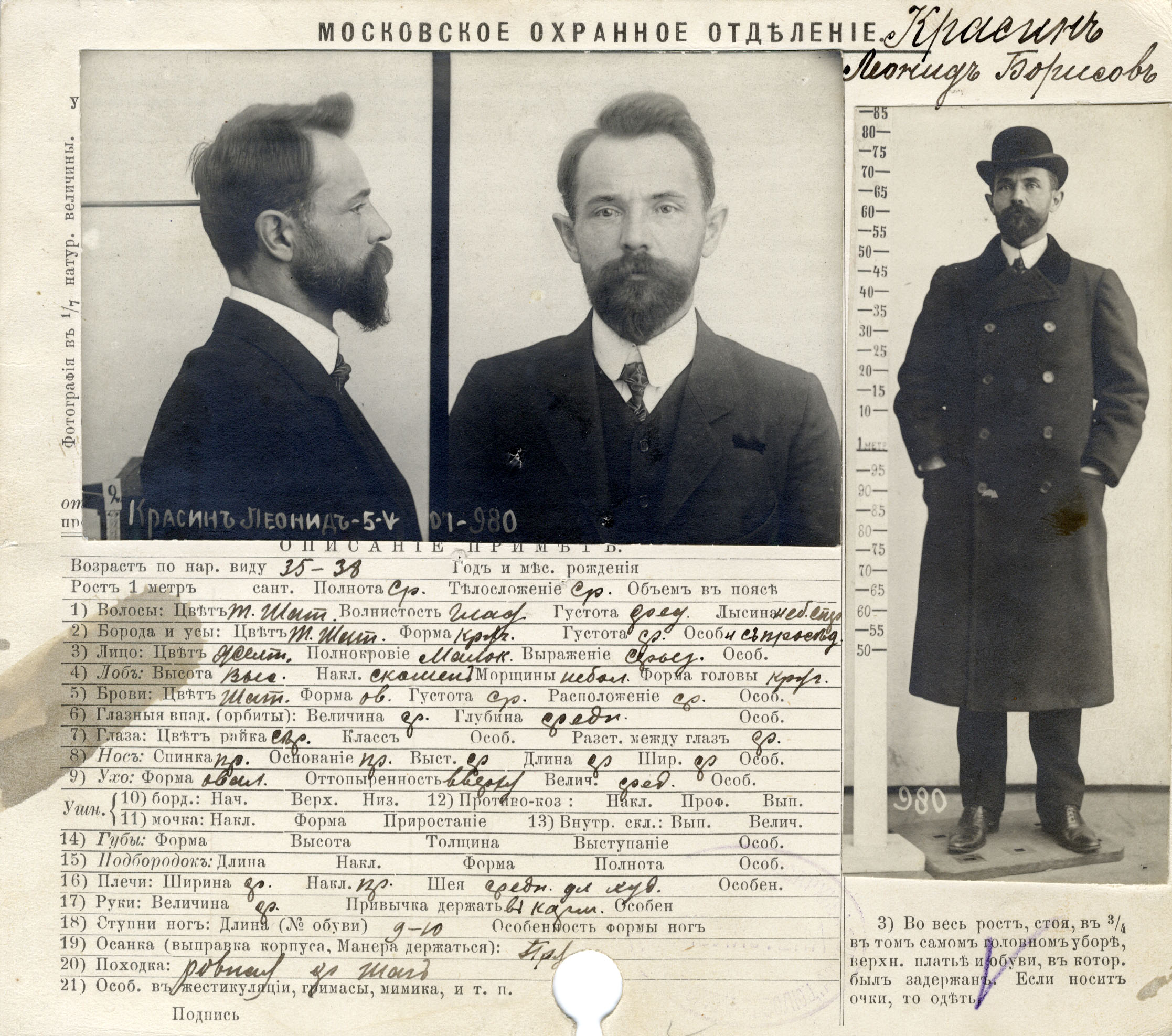

Учетная карточка Красина / Фото: архив Представительства МИД России в Ростове-на-Дону

Шахта Красина

Сегодня, глядя на скромную табличку с его именем в Кремлевской стене, трудно представить весь масштаб этой фигуры. Инженер и революционер, террорист и дипломат, идеалист и прагматик – Леонид Красин остался в истории как человек-загадка, чья жизнь доказала: в эпоху великих потрясений самые невероятные метаморфозы становятся нормой. Его имя в советской истории было незаслуженно забыто, но в Ростовской области оно обрело вечный смысл. Шахта имени Красина стала символом не памяти о его заслугах, а символом величайшей трагедии и бесчеловечности.

Июль 1942 года. Город Шахты в оккупации. Фашисты рвутся к углю, но вместо покорности встречают молчаливое, отчаянное сопротивление. Горняки саботируют восстановление шахт. В ответ нацисты обрушивают на город волну террора. Местом расправы становится шахта имени Красина. Ее глубокий, темный ствол превращается в гигантскую братскую могилу.

Сюда, на специально оборудованную площадь, приводят арестованных. Одних расстреливают, других, живых, сбрасывают в глубокий шурф, но даже перед лицом неминуемой гибели находятся те, кто бросает вызов палачам. Так, к краю шахты фашисты приводят одного из руководителей подполья Ивана Клименко. Его последние слова: «Победа все равно будет за Красной Армией!» – становятся пророческими. Гордый коммунист не просто принял смерть, он увел за собой в бездну одного из своих мучителей.

Вслед за ним такой же выбор совершает отважная подпольщица Ольга Мешкова. Схваченная гестаповцами, она в последний миг, когда каратель попытался сорвать с нее пуховый платок, крепко вцепилась в него и шагнула в пропасть. Сегодня её имя носит Дворец культуры в поселке Октябрьской революции.

Первым памятником жертвам фашизма был деревянный обелиск на территории шахтного двора. Впоследствии памятник заменили на гранитный обелиск, который располагался на месте современного входа на мемориал / Фото: shakhty-media.ru

По предварительным данным, за неполный год оккупации в холодную глубину шахты было сброшено более 3500 человек. Имена большинства из них история не сохранила.

Память о трагедии жива. Уже 10 марта 1943 года, сразу после освобождения города, было принято решение увековечить подвиг патриотов. Сначала это была простая деревянная пирамида со звездой. Позже – обелиск. А в 1975 году, в день 30-летия Победы, здесь зажегся Вечный огонь, который доверили зажечь детям погибших героев – дочери Ольги Мешковой и сыну подпольщика Гудкова. Чтобы эта боль не стерлась, чтобы голоса из глубины шахты были услышаны, АНО «Центр медиастратегий» снял документальный фильм «Станок смерти: ужасы шахты Красина». Это – суровая правда о цене, которую заплатил наш народ за Победу. Правда, которую нельзя забывать.

Материал подготовлен при помощи Представительства МИД России в Ростове-на-Дону.

0 комментариев