В этом году, 25 сентября, исполняется сто лет со дня ареста британского разведчика Сиднея Рейли – кульминационного момента одной из самых масштабных и блестящих операций в истории российских спецслужб. Операция «Трест», разработанная советскими чекистами под руководством Артура Артузова [настоящая фамилия Фраучи. — прим. редакции], стала на века эталоном контрразведывательного искусства. Вспоминаем как это было и проводим параллели с реальным временем в материале «Южной служба новостей».

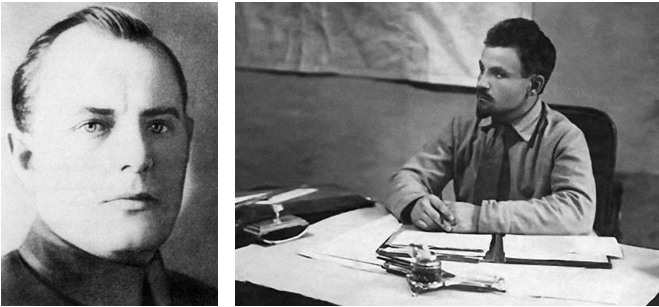

И. П. Павлуновский, А. Х. Артузов / Фото: vkr-veteran.com

Охота на «короля шпионов». Российские чекисты переиграли легенду

Сидней Рейли, урожденный Соломон Розенблюм, был фигурой почти мифической. Еще при жизни он постоянно запутывал данные о своей биографии, и то, что известно о нем сегодня, – это большей частью его собственные выдумки и фантазии.

«Рейли тайно вывез из России свергнутого главу Временного правительства Александра Керенского, организовал заговоры против власти большевиков, координировал мятеж левых эсеров 6 июля 1918 года в Москве», – отмечает эксперт Юго-западного управления ФАДН России Максим Васьков.

Его деятельность включала организацию убийства посла Германии графа Вильгельма фон Мирбаха. В этом также участвовали его коллеги – Яков Блюмкин и Николай Андреев. В биографии даже прослеживается строчка о покушении на российского революционера Владимира Ленина. После провала «заговора послов» в Советской России Рейли бежал и стал офицером связи союзной миссии при штабе Антона Деникина, а позже консультировал самого писателя Уинстона Черчилля по русским вопросам. Тогда ему удалось избежать смертной казни, но ненадолго.

Его амбиции стали его слабостью. Поверив в существование мощного монархического подполья в СССР – «Монархического объединения Центральной России» (МОЦР), – Рейли попал в гениально расставленную ловушку.

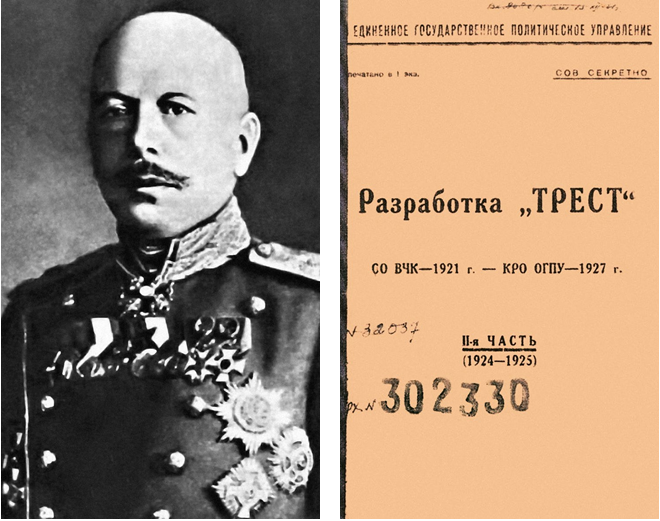

А.М. Зайончковский, Обложка дела разработки «Трест» / Фото: vkr-veteran.com

Итак, МОЦР было фиктивной организацией, которую создали и контролировали советские контрразведчики в рамках операции «Трест» (1921–1927). Ее целью была помощь советским спецслужбам в выявлении настоящих монархистов и антибольшевиков.

«Цели задачи менялись по мере развития ее первоначального успеха. Начиналась она с целью выявления выявить находящихся в РСФСР, затем СССР монархистов и иных антибольшевиков. Успеху операции помог душевный кризис и пересмотр жизненных ценностей в обществе. Это наложилось на неверие белогвардейцев в стабильность советской власти и их воплотившееся в реальности желание убедить себя в том, что в СССР действительно есть силы готовые свергнуть новую власть», – заявил эксперт.

Для того, чтобы заманить Рейли на территорию СССР, чекисты использовали агента британской разведки в Эстонии Джорджа Хилла, который работал одновременно на советскую и британскую стороны. В 1925 году Хилл вызвал Рейли на свидание с руководством мнимого антисоветского подполья в СССР.

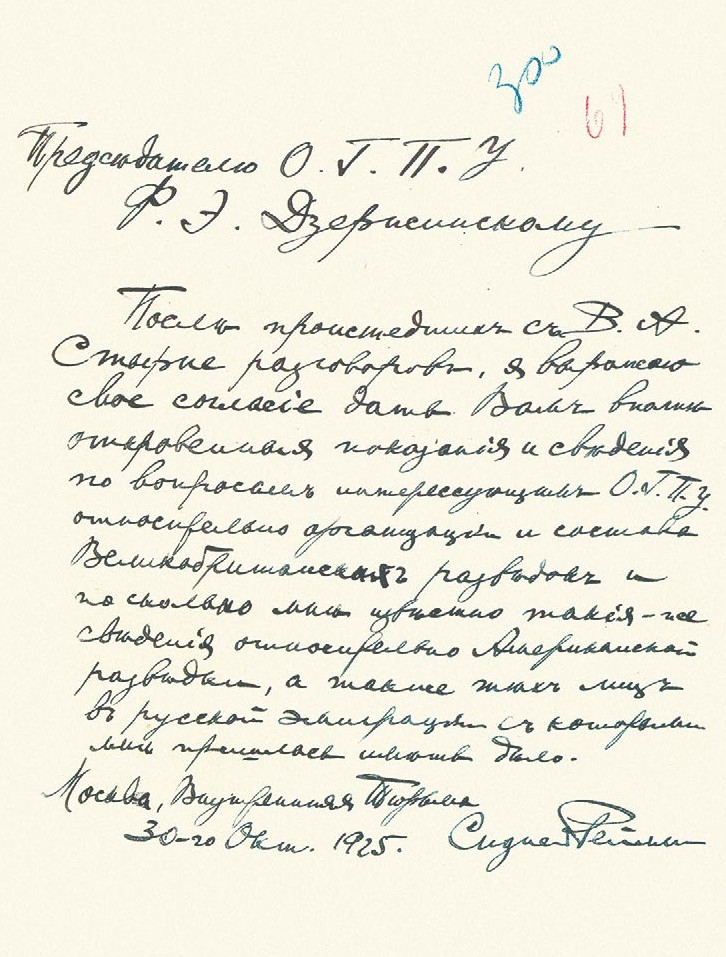

По приглашению членов МОЦР Рейли, перейдя финскую границу, оказался в СССР. Через несколько дней, 29 сентября 1925 года, его арестовали в Москве. На финской границе чекисты инсценировали гибель разведчика, в которую поверили в Британии. Оказавшись в безвыходном положении, на допросах Рейли не сразу, но дал откровенные показания о своей секретной службе.

«Сиднея Рейли переиграли как разведчика и заманили в ловушку операции “Трест”», – подчеркивает Васьков.

Даже после ареста он пытался вести тайный дневник, спрятанный в камере, но и это не спасло его. Примечательно, что Рейли не пытали, за исключением инсценированной для психологического давления казни.

«Меня посадили в машину. В ней были палач, его молодой помощник и водитель. Короткий путь до гаража. В это время помощник просунул свои руки через мои запястья с наручниками. Шел дождь, знобило, было очень холодно. Палач куда-то ушел, ожидание казалось бесконечным. Мужчины травят анекдоты. Водитель говорит, что в радиаторе машины какая-то неисправность и ковыряется там. Затем снова поехали немного дальше. ГПУшники, Стирн (В. А. Стырне) с коллегами пришли и говорят, что казнь отложена на 20 часов. Ужасная ночь. Кошмары», – воспоминания Сиднея Рейли 30 октября 1925 года.

Письмо С. Рейли Ф. Э. Дзержинскому, написанное во внутренней тюрьме на Лубянке / Фото: vkr-veteran.com

Осенью, 5 ноября, приговор, вынесенный еще в 1918 году, был приведен в исполнение. Его ликвидировали.

«В частности, в операции «Трест» участвовали бывшие генералы Русской императорской армии – генерал-лейтенант Николай Потапов, он представлялся как руководитель военной организации МОЦР и генерал от инфантерии Андрей Зайончковский. Умение общаться на таком уровне обеспечило условия, чтобы переиграть английскую и польскую разведки, белогвардейских генералов РОВС, представителей императорской фамилии, эмигрантской политической общественности», – констатировал Васьков.

СССР переиграл Запад без единого выстрела

Успех операции обеспечили не только технологические решения, но и глубокое понимание психологии противника. Ключевую роль сыграл Александр Якушев – дворянин, бывший чиновник Министерства путей сообщения, ставший сотрудником ОГПУ. По некоторым данным его, специально для «Трест» перевербовал Артузов, который руководил всем происходящим.

«Он прекрасно знал психологию эмигрантов, он был одного с ними воспитания и жизненного уклада. Ему удалось сыграть на их надеждах, страхах и ожиданиях», – обращает внимание эксперт.

В течение пяти лет, с 1922 по 1927 год, «МОЦР» благодаря Якушеву распространяла ложную информацию о Красной армии среди иностранных разведок. Она вводила в заблуждение руководителей белоэмигрантских кругов, полностью парализовав их деятельность против Советского Союза. Это были масштабные информационные кампании.

Например, зимой 1925-1926 годов по фальшивым документам в СССР прибыл видный монархист Василий Шульгин. Надеялся наладить связи с подпольщиками и отыскать пропавшего во время Гражданской войны сына. Предварительно Шульгин связался с членами подпольной организации «Трест» Те обещали помочь в поисках Вениамина, и он под чужим именем прибыл в Союз. Конечно, его «нелегальная» поездка имела совершенно другие цели. Как политик монархист страстно желал увидеть, что стало с Родиной спустя несколько лет после катастрофы, как живет русский народ под игом ненавистного большевизма. Завершилось его путешествие книгой «Три столицы», в которой он заложил впечатления от советских Киева, Москвы и Ленинграда.

В. В. Шульгин / Фото: vatnikstan.ru

Шульгин считал, что ездил в СССР при поддержке могущественной антисоветской организации «Трест», но, как вскоре выяснилось, все это было частью провокации советских спецслужб.

«Он вернулся в Европу, написал книгу своих наблюдений «Три столицы», вызвавшую большой резонанс и значительно повлиявшую на изменение взглядов части русской эмиграции и иностранной общественности на советскую Россию в положительную сторону», – обращает внимание эксперт.

Перед печатанием книга «Три столицы» была отправлена руководителям «Треста» в России для корректировки и вернулась практически без всякого изменения. Из нее были убраны только детали его перехода польско-советской границы.

Современные историки сходятся на том, что Шульгин, сам того не подозревая, помог советским спецслужбам. Когда «Трест» раскрыли в западной прессе как операцию ОГПУ, он перестал быть героем и оказался обманутым неудачником.

Как иронично замечает Васьков: «Ну не мог же “Трест” повредить своим сражающимся с большевиками подпольщикам?». Книга, где утверждалось, что «Россия не умерла, что она не только жива, но и наливается соками», оказала значительное влияние. Как раз то, что нужно было.

Операция завершилась в 1927 году громким саморазоблачением, которое полностью дезорганизовало работу антисоветских структур.

«Операция „Трест“» – советский четырехсерийный художественный исторический телефильм 1967 года / Фото: кадры из фильма

«Последовавший колоссальный скандал на долгий период полностью сломал работу всех основных военных и политических структур антисоветской эмиграции. На эмоциях несколько групп белогвардейских террористов отправились в СССР мстить за этот провал, с весьма предсказуемым для них результатом», – сказал Васьков.

Однако главное – ее принципы остаются актуальными и сегодня.

Как наследие «Треста» живет сегодня

«Прошло сто лет, но принципы, заложенные в “Тресте”, остаются классикой контрразведывательной работы и несомненно могут быть применены в условиях информационного общества с его социальными сетями и искусственным интеллектом», – подчеркивает эксперт.

В условиях современной гибридной войны основа – это виртуальное пространство, но и от прежних методов межличностного общения отказываться не придется. Методы противоборства спецслужб постоянно совершенствуются, но принцип остается неизменным: побеждает тот, у кого более эффективный тип мышления.

Фото: rosguard.gov.ru

«Как на поле боя реальной войны в СВО произошли гигантские изменения благодаря дронам, причем во всем, в стратегии, оперативном искусстве, в тактике, в логистике, так мессенджеры, социальные сети, интернет, искусственный интеллект изменяют поле, в котором ведётся война тайная. Офицеры наших российских спецслужб честно, проявляя настоящий героизм, искусство и самопожертвование, выполняют свой воинский долг», – уточняет Васьков.

Тогда Рейли и эмиграция верили в скорый крах СССР. Сегодня Запад верит в «истощение России» или «внутренний коллапс». Современные спецслужбы, как и их предшественники, умело подпитывают эти иллюзии, создавая видимость слабости там, где ее нет.

«Используя в том числе и наработки «Треста» удается дать достойный ответ на возникающие угрозы, но никто не забывает о том, что наши враги тоже учатся и это ох как далеко не простофили и не трусы», – подчеркивает он.

В операции «Трест» советские контрразведчики доказали свое превосходство, и сегодня, как заключает эксперт, «у них есть достойные наследники славы и искусства тайной войны – офицеры СВР, ФСБ и ГРУ».

Если раньше на создание легенды уходили месяцы, сегодня фейковые новости становятся виральными за часы. Если тогда влияние ограничивалось эмигрантскими кругами, сегодня оно распространяется на глобальную аудиторию. Однако именно поэтому уроки «Треста» актуальны как никогда: в эпоху гиперинформации побеждает не тот, у кого больше данных, а тот, кто умеет превращать их в оружие.

0 комментариев