Ровно в десять утра 20 ноября 1945 года в зале заседаний № 600 нюрнбергского Дворца юстиции начался процесс, который стал не просто судом над нацистскими преступниками, а историческим экзорцизмом – попыткой изгнать демонов целой эпохи. Международный военный трибунал, созданный по соглашению СССР, США, Великобритании и Франции на Лондонской конференции, должен был дать ответ на простой и ужасающий вопрос: «Как цивилизованная нация превратилась в фабрику смерти?».

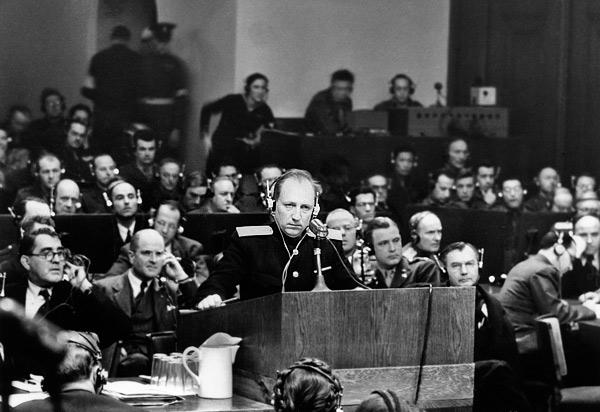

Международный военный трибунал в конференц-зале Дворца правосудия / Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Почему Нюрнберг?

Символичность выбора места проведения Нюрнбергского процесса заслуживает особого внимания. Нюрнберг, некогда ставший символом нацистской идеологии и расовой ненависти, превратился в сцену их окончательного осуждения. Этот город, где когда-то гремели милитаристские парады и принимались жестокие законы, теперь стал местом, где мир смог сказать «нет» нацизму.

Союзники, уже ощущая приближение холодной войны, стремились не только наказать преступников, но и продемонстрировать единство и решимость в борьбе с фашизмом. Они настояли на проведении суда в американской зоне оккупации.

К тому же Берлин, разрушенный войной и лежащий в руинах, не смог бы стать полноценной площадкой для процесса. Однако именно здесь, немного раньше, 18 октября 1945 года, состоялось первое заседание трибунала. Его участники получили обвинительное заключение, которое стало началом конца для тех, кто считал себя вершителями судеб миллионов.

«К тому же, с 1933 года нацистская партия регулярно проводила там свои съезды и парады на Нюрнбергском стадионе. Знаменитый фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли» как раз снят о партийном параде НСДАП. По логике, именно там должен был быть суд», – подчеркивает политолог Александр Камкин в комментарии «Южной службы новостей».

Историческая справедливость требовала, чтобы именно под сводами Дворца юстиции Нюрнберга, где когда-то принимались преступные решения, был положен конец пути тех, кто пытался установить свою диктатуру над миром. Так и случилось. Процесс стал символом торжества закона и справедливости над злом и жестокостью. В нем приняли участие представители четырех союзных держав: США, Великобритании, СССР и Франции.

Почему после Нюрнбергского процесса Западные страны продолжают поддерживать фашизм, хотя сами осуждали проявления фашизма и нацизма? Для того, чтобы понять причины такого игнорирования, нужно проследить хронологию событий.

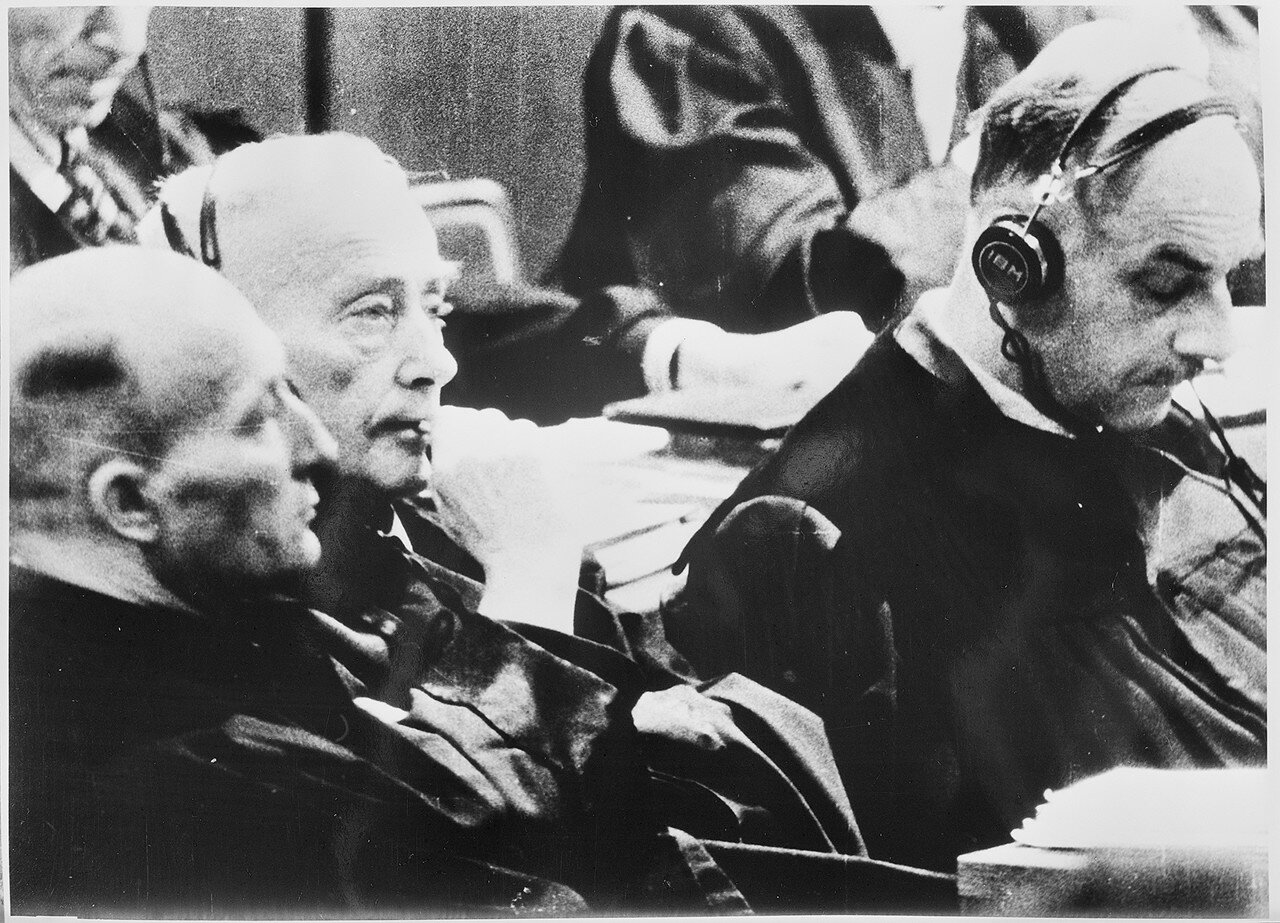

Бывшие лидеры 1000-летнего рейха на скамье подсудимых / Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Начало возмездия

Главным обвинителем от Советского Союза стал действующий прокурор Украинской ССР генерал-лейтенант юстиции Роман Руденко – будущий Генеральный прокурор СССР. Его заместителем назначили полковника юстиции Юрия Покровского. В группе главного обвинителя от СССР работали и четверо помощников, в том числе государственный советник юстиции III класса Николай Зоря [загадочным образом погибший во время процесса. — прим. редакции], государственный советник юстиции II класса Марк Рогинский, юрист, будущий председатель Верховного суда СССР Лев Смирнов и государственный советник юстиции II класса, уже знаменитый к тому времени писатель Лев Шейнин. Членом трибунала от СССР стал заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майор юстиции Иона Никитченко, которому было предоставлено право открыть первое заседание Нюрнбергского трибунала, а его помощником – полковник юстиции Александр Волчков.

Другие страны также предоставили своих кандидатов: от США Роберт Джексон, от Великобритании Хартли Шоукросс и от Франции Франсуа де Ментон. В зале сидело 27 адвокатов защиты с 54 ассистентами и 67 секретарями, а также американская военная охрана из роты «Дельта». Более 150 человек из разных стран собрались вместе, чтобы осудить проявления нацизма и фашизма. Все это напоминало сложный часовой механизм.

В первоначальный список обвиняемых были включены 24 государственных и военных деятеля Третьего рейха: рейхсмаршал Герман Геринг, заместитель Адольфа Гитлера по руководству партией Рудольф Гесс, глава МИД рейха Иоахим фон Риббентроп и другие. Глава нацистской партийной канцелярии Мартин Борман обвинялся заочно, так как его судьба на тот момент не была достоверно известна.

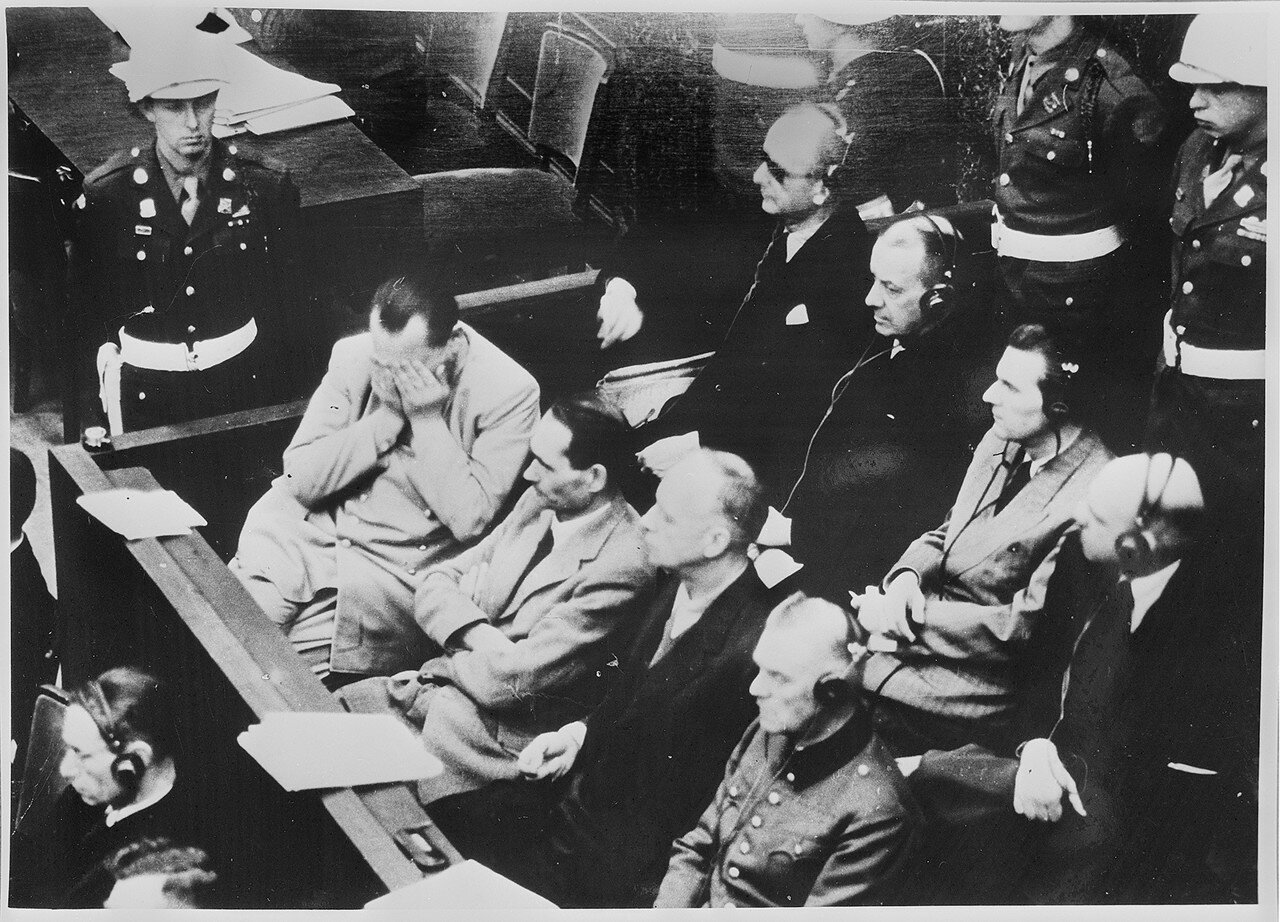

Судебный процесс / Фото: Российское историческое общество

Почти год шел процесс. Если точнее – 11 месяцев. С 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. За это время состоялось 403 открытых заседания и 216 судебных слушаний, было изучено около 300 тысяч документов и заслушано 240 свидетелей. Объем протоколов достиг 16 тысяч страниц. Впервые в истории агрессия была признана тягчайшим преступлением, а понятия «геноцид» и «преступления против человечности» обрели юридическую силу. Четыре категории обвинений – преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности и заговор – стали правовой основой для будущих международных трибуналов.

Обвиняемые прилагали все усилия, чтобы избежать наказания. Они стремились переложить всю ответственность за преступления, которые привели к гибели десятков миллионов людей, на умерших нацистских лидеров – Гитлера, Гиммлера и Гейдриха. Сами же они позиционировали себя как люди, которые были вынуждены выполнять приказы. Кроме того, они пытались доказать, что работа международного трибунала не имеет юридической силы.

Интересно, что на Западе многие сначала считали описания зверств нацистов на территории СССР и Восточной Европы сильно преувеличенными, и поэтому демонстрация таких доказательств, как кинохроники, фотографии, документы и изделия из человеческой кожи, повергала присутствовавших в зале в шок.

Так, Нюрнбергский процесс стал первым и единственным крупнейшим правовым деянием мирового уровня.

Немецкие юристы, защитники главных военных преступников / Фото: Виктор Тёмин

Нюрнберг – лишь начало

Когда в ночь на 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение сержантом Джоном Вудзом и военным полицейским Джозефом Малта, многим показалось, что точка поставлена. Двенадцать нацистских преступников, включая заочно приговоренного Мартина Бормана, взошли на виселицу в спортивном зале тюрьмы. Герман Геринг за три часа до казни принял цианистый калий. Еще трое получили пожизненное заключение, четверо – различные сроки от 10 до 20 лет, трое были оправданы.

Правда, Нюрнберг стал лишь прологом. Следующие три года американский трибунал провел еще 12 процессов над нацистскими врачами, промышленниками, членами айнзатцгрупп. В СССР суды над палачами продолжались десятилетиями. Например, Севастопольский процесс 1947 года над генералом Эрвином Йенеке, «Симферопольский Нюрнберг» 1970-х над охранниками концлагеря в совхозе «Красный». Эти процессы, проходившие в тени главного нюрнбергского триумфа, были не менее важны. Они напоминали, что зло часто носит не только глобальные, но и обыденные черты.

Сегодня, когда мир снова сталкивается с попытками переписать историю и оправдать преступления против человечности, уроки Нюрнберга звучат с особой силой. Принципы, утвержденные тогда Генеральной Ассамблеей ООН, остаются правовым щитом против возрождения нацизма. Тот процесс не просто наказал виновных – он установил нравственные координаты, которые остаются ориентиром для всего цивилизованного мира. В зале нюрнбергского суда родилась не просто новая правовая реальность. Там было определено, где проходит красная линия, которую человечество не должно переступать никогда. Только актуальна ли она сегодня?

Подсудимые смотрят документальный фильм, снятый в концлагерях / Фото: Виктор Тёмин

Незавершенная денацификация

«На Нюрнбергском процессе Советский Союз и западные державы-победительницы осудили гитлеровский нацизм и итальянский фашизм. Однако денацификация в Германии была фактически свернута. В Бундесвер приняли тысячи бывших офицеров вермахта и СС. Чиновников, работавших в Третьем рейхе, также привлекли. Некоторые немцы шутили, что при канцлере ФРГ Конраде Аденауэре в министерстве иностранных дел было больше членов НСДАП, чем при Гитлере», – восстанавливает события политолог Камкин.

На Западе денацификация завершилась к началу 1950-х. Отношение к историческому национал-социализму не афишировали. Его осуждение называли преодолением прошлого. Это началось при Вилли Брандте, который посетил Варшавское гетто и возложил цветы к монументу.

«После объединения Германии внешняя политика страны искала новые точки приложения. Одной из них стали Балканы. Германия поддержала Хорватию, которая взяла курс на преемственность с нацистским режимом Анте Павелича. Кроме того, немецкие партийные фонды и НКО активно участвовали в восточном партнерстве. Это привело к углублению сепаратистских тенденций в новых республиках СНГ и Прибалтики, а также к работе с сепаратистскими движениями внутри России», – отмечает эксперт.

Таким образом, немецкая внешняя политика невольно реализовывала гитлеровский план по расширению Советского Союза. Это первый аспект.

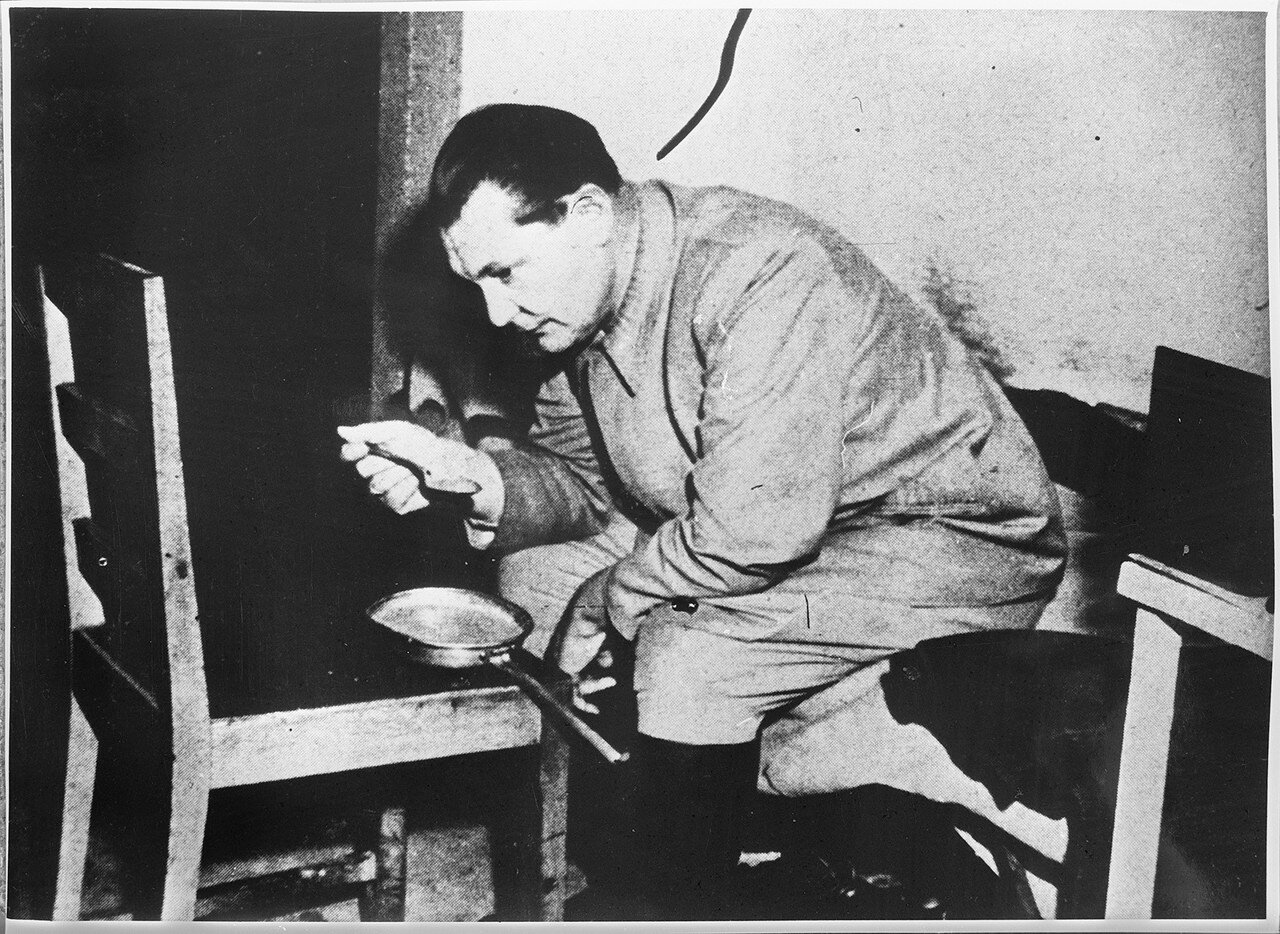

Тюремные камеры главных военных преступников / Фото: Виктор Тёмин

Тюремные камеры главных военных преступников / Фото: Виктор Тёмин

Второй аспект – цивилизационный. Россия всегда была для коллективного Запада чуждым образованием другой цивилизации.

«Европейцы ощущают это, хотя и не могут сформулировать научно. Россия – торговый партнер и источник ресурсов, но отношение к ней остается негативным. Правые радикалы в Германии подвергаются жесткому преследованию, но их идейные последователи на Украине, Прибалтике и Грузии вызывают спокойную реакцию. В немецких СМИ и государственных органах запрещенные в России батальоны преподносятся как борцы за свободу. Потому что они выполняют грязную работу, которую делали их предшественники из дивизии Галичина», – рассуждает Камкин.

Как мы уже писали ранее, ООН была создана как инструмент защиты мира, но сейчас ее международное влияние ослабевает. Организация не смогла предотвратить многие геноциды, начиная с 1960-х годов.

«Самый яркий пример – геноцид в Руанде в 1994 году. Также не были остановлены попытки геноцида сербов в Боснии и Хорватии. ООН не отреагировала на геноцид русского населения на Донбассе, на апартеид в Прибалтике и на геноцид палестинцев на Ближнем Востоке», – обращает внимание Камкин.

В 1975 году ООН приняла резолюцию, осуждающую апартеид в Южной Африке и сионизм в Израиле. Однако США проголосовали против, и резолюцию фактически не признали. В 1990-1991 годах ее отменили. Таким образом, ООН не просто плохо справляется с предотвращением геноцида в международных отношениях, а фактически становится молчаливым соучастником всех злодеяний, которые когда-то повергли в шок весь мир.

Геринг завтракает в своей камере / Фото: Виктор Тёмин

0 комментариев